セラースプライト無料版と有料版の違いとは?機能や使い方を徹底比較

2025.05.15

更新日: 2025.1.23

「Amazonベンダーセントラルとはどんなプログラム?」

「セラーセントラルと何が違うの?」

こういったお悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。

Amazonのベンダーセントラルを使うと、広告宣伝費をかけずに販売できるなどのメリットがあります。

本記事では、Amazonのベンダーセントラルの概要を解説します。また、使い方やメリット・デメリットについても解説しますので、ぜひ参考にしてください。

目次

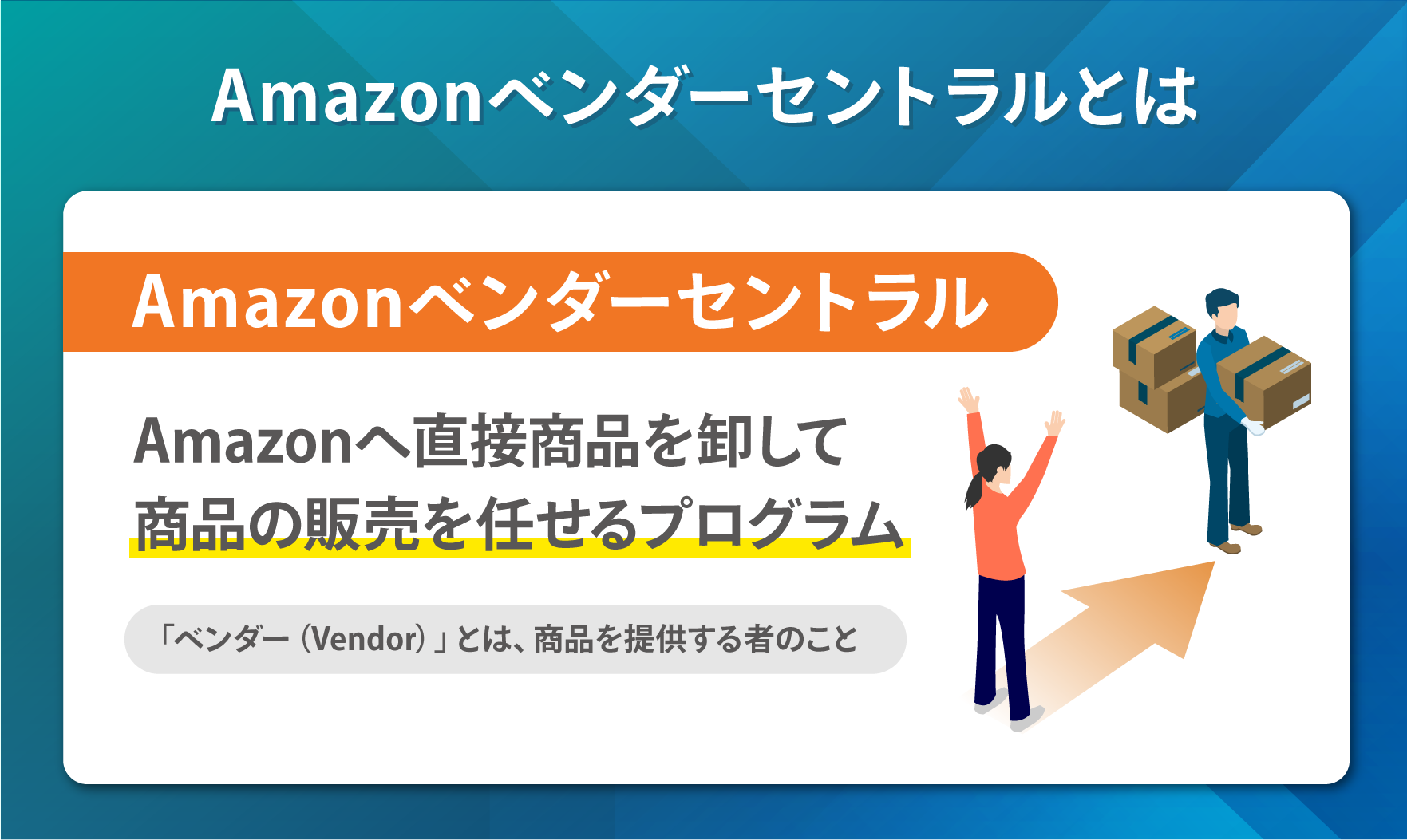

ベンダーセントラルとは、Amazonに直接商品を卸して、商品の販売を任せるプログラムのことです。「ベンダー(Vendor)」とは、商品を提供する者のことを指します。Amazonベンダーセントラルを使うことは、Amazonに商品を提供することを意味します。

ベンダーセントラルと混同されやすいプログラムに「セラーセントラル」があります。セラーセントラルとは、Amazonで商品を出品する際に使用するシステムのことです。Amazonを運用する際に必要な機能がまとまっています。

ベンダーセントラルとセラーセントラルの主な違いを、表にまとめると以下のようになります。

| ベンダーセントラル | セラーセントラル | |

| 登録条件 | 招待制 | なし |

| 商品の提供方法 | 出品者がAmazonへ提供 | 出品者がAmazonユーザーへ提供 |

| 基本料金 | 無料 | 【大口出品】 毎月4,900円+販売手数料 【小口出品】 商品1点につき100円+販売手数料 |

以下の記事では、セラーセントラルについて詳しく解説しています。

関連記事:Amazonセラーセントラルとは?登録方法やログインできない場合の対策

Amazonのベンダーセントラルを利用するには、Amazonから招待される必要があります。Amazonは、卸業者にふさわしいと判断した出品者を招待します。なお、ベンダーセントラルの加入条件などは、現在公表されていません。

ベンダーセントラルとセラーセントラルの大きな違いは、販売の対象者です。ベンダーセントラルがAmazonへ商品を売る「BtoB」のプログラムであるのに対し、セラーセントラルは一般顧客へ商品を売る「BtoC」のプログラムです。

ベンダーセントラルの利用料金は無料です。販売手数料もかかりません。ただし、販売価格の約40~70%で、Amazonへ商品を卸すケースが多いです。

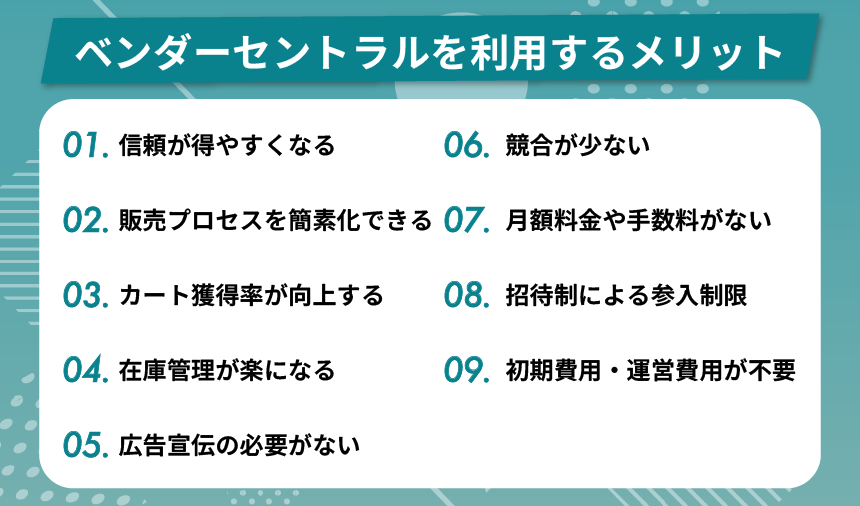

Amazonのベンダーセントラルは、誰でも利用できるシステムではありません。そのため、参入障壁が高く、ライバルが少ないため、さまざまな恩恵を受けられます。Amazonベンダーセントラルを利用する主なメリットは、下記の通りです。

一つずつ解説していくので参考にしてください。

ベンダーセントラルを利用すると、商品の出荷元と販売元に「Amazon.co.jp」と表示されます。

出荷元や販売元は「Amazon」と「Amazon以外(マーケットプレイス)」に分かれます。出荷元と販売元がAmazonである場合、ユーザー側には返品や交換が簡単になるメリットがあります。

一方、出荷元と販売元がマーケットプレイスの場合、商品の未発送や遅延といったトラブルが起こる確率が高くなります。

そのため、「Amazon.co.jp」と表示されると、消費者から信頼を獲得しやすくなり、売上に繋がるのです。

ベンダーセントラルを使う場合、基本的にAmazonに商品を卸すだけなので、自社で商品を発送する必要がありません。また、顧客対応もAmazonが行うため、手間を抑えられるのが特長です。

セラーセントラルの場合、注文の確認や商品の梱包・発送、顧客対応まで行わなければいけません。さらに、問い合わせやクレーム対応は、自社でしっかりと体制を整えないと、スムーズに対応できない場合があります。

ベンダーセントラルに商品を卸せば、上記の作業をすべて任せられるので、自社のコア業務に集中できるのです。

Amazon運用において重要なのが「ショッピングカートの獲得」です。ショッピングカート獲得とは、商品ページ内の「カートに入れる」ボタンの下部に出品者名が表示されることを意味します。

Amazonは1つの商品ページから、どんな店舗が販売しているのか確認できる仕様になっています。もし、複数の店舗から同一の商品が出品されている場合は、最初に1つの店舗の名前が表示されます。

商品ページの最初に、自分の店舗名が表示されている状態を「カート獲得」というのです。ベンダーセントラルはAmazonが運用するため、カート獲得率の向上が期待できます。

カート獲得率の重要性については、以下の記事で詳細に解説しています。

関連記事:Amazonのカート獲得の極意!重要な理由や条件を解説

自社で運用する場合、注文の確認から発送まで自社で行う必要があります。毎月たくさんの商品を出荷する場合は、在庫を保管する広大なスペースを用意しなければいけません。広い倉庫から注文が入った商品を取り出すには、時間がかかる場合もあるでしょう。

しかし、ベンダーセントラルを利用する場合、Amazonへまとまった数の商品を卸します。売上の予測も立てやすく、在庫管理もAmazonが行うため、管理が非常に楽です。

また、毎月の固定費用が発生しないため、利益を計算しやすいことも大きなメリットです。

ECサイトの運用経験が少ない場合、どのように宣伝すればよいのか分からないことがあるでしょう。広告にはさまざまな手法があり、Amazonの中だけでも以下の4つがあります。

この中から自社に合ったものを見つけ、運用していく必要があります。広告出稿の手続きはやや複雑であるため、広告運用に関する知識がないと、上手く運用することはできません。

ベンダーセントラルでAmazonに商品を卸せば、さまざまな広告を使って運用してくれます。広告宣伝費はかからないため、予算も時間も抑えられるのが特長です。

Amazonベンダーセントラルは招待制であるため、利用者は限定されています。

そのため、セラーセントラルと比較すると競合が少ないというメリットがあります。

競争が少ない環境では、販売者はより効率的に売上を伸ばせる可能性が高いでしょう。特に新規参入者や中小企業にとって非常に魅力的なポイントです。

ベンダーセントラルを利用する最大のメリットの一つは、月額料金や多くの手数料が発生しないことです。

通常、セラーセントラルでは月額の登録料や販売手数料が必要ですが、ベンダーセントラルではこれらのコストを削減できます。

コスト削減は、企業の利益率向上に直結するため、多くのビジネスにとって大きな利点となります。

ベンダーセントラルはAmazonからの招待制となっており、販売実績やブランド力などの要件を満たした事業者のみが利用できます。このため、セラーセントラルと比較して競合となる販売者の数が大幅に限定される仕組みです。

招待基準は公表されていませんが、Amazonカテゴリランキングで上位に位置する商品を扱う事業者や、世間的な認知度が高いブランドを保有する企業などが招待対象となる傾向があります。

また、商品の品質や在庫管理能力なども審査の対象です。

このような厳格な基準により、参入できる事業者が自然に絞られるため、価格競争に巻き込まれるリスクが低く、安定した販売が期待できます。

招待制による参入障壁の高さは、品質の高い商品を扱う事業者にとって有利な環境となるでしょう。

ベンダーセントラルを利用する際の大きな特徴は、初期費用や月額利用料が一切発生しないことです。

セラーセントラルでは、大口出品の場合は月額4,900円の固定費に加えて販売手数料が必要となり、小口出品でも商品1点につき100円の手数料がかかります。

一方、ベンダーセントラルの利用料は無料で、販売手数料も発生しません。卸価格は商品価格の40~70%程度となりますが、毎月の固定費や各種手数料を気にすることなく運営可能です。

このため、特に事業立ち上げ期にはキャッシュフローの面でメリットがあるといえます。

商品の在庫を確保できる体制さえ整っていれば、資金面での心配が少ない形でAmazonでの販売をスタートできるでしょう。

このように、ベンダーセントラルは参入時のコストが抑えられる点が大きな魅力となっています。

ベンダーセントラルは招待制で運営されているため、ライバルが少ないのも特徴です。

Amazonからの招待がなければ利用できないため、このプラットフォームに参加する企業は厳選された一部に限られます。そのため、参加企業はより一層のブランド価値を持つことができます。

ピュアフラットは、ECモール領域のマーケティング支援に特化した企業です。

売上拡大に向けて、サイト構築から商品ページ作成・広告運用などの集客まで

一気通貫でマルっと代行・サポートいたします。 下記よりお気軽にご相談ください。

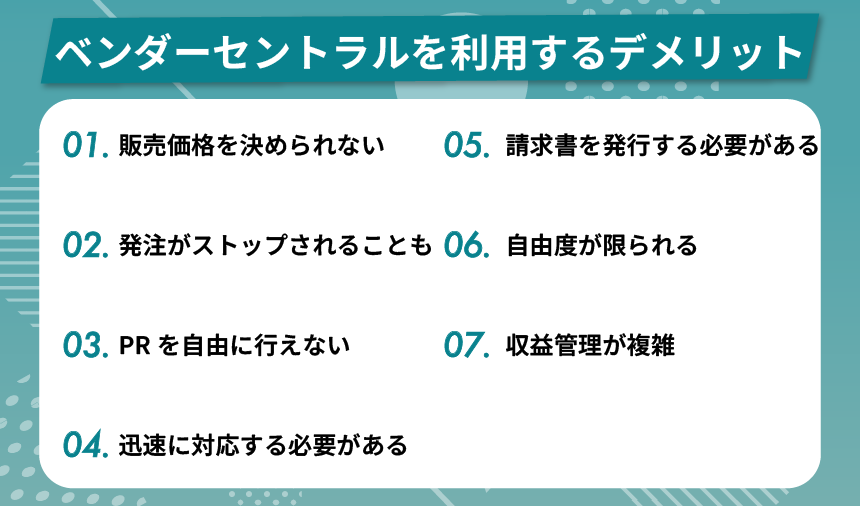

ベンダーとして商品を卸せば、一定の売上が確保できるため、ビジネスが軌道に乗りやすくなります。しかし、Amazonベンダーセントラルを利用することはメリットだけではなく、デメリットもあります。

ベンダーセントラルを検討する際は、下記のデメリットに注意するといいでしょう。

一つずつ解説していくので参考にしてください。

ベンダーとして商品を卸す場合、販売から顧客対応までAmazonに委託します。そのため、販売価格もAmazonが決定することになるのです。Amazonの販売価格は、安価であることが多いです。出品者が希望する価格は基本的に採用されないことに留意しましょう。

また、セラーセントラルを使う場合は、出品者が自由に価格を決定できます。自動で価格を更新する「価格自動設定」を導入すれば、時間をかけて価格改定する必要がありません。

ベンダーになったからといって、継続的に商品の注文が入る保証はありません。Amazonが売れる見込みがないと判断したら、発注が打ち切りになることがあります。

もし、ベンダーとして商品をAmazonに売る場合も、ユーザー向けの販売を並行して行うのが理想でしょう。

商品を卸した後はAmazonに販促の決定権が移るため「このタイミングで広告を出したい」「こんなイメージの広告がいい」と思っていても、出品者は操作できません。自由がきかないこともデメリットの1つといえるでしょう。

Amazonとして安定した供給を維持するため、ベンダーには迅速な対応が求められます。対応が遅ければAmazonの信頼を失い、その後の発注に影響が出る点に注意が必要です。

また、Amazonから少ない数で発注が入って送料がかかったり、急に大量に注文が入ったりする場合もあります。納品するペースが予測できない点も留意すべきでしょう。

ベンダーとして商品を卸す場合、請求書を自ら発行する必要があります。請求書の提出期限が設けられているため、期限内にベンダーセントラル上で必要な手続きを済ませる必要があります。

ベンダーセントラルでは、商品の販売をAmazonに委託する形となるため、商品展開や販促活動における主体性が制限されます。

新商品の取り扱いについても、Amazonが買い取りを判断するため、出品者が販売したいと考える商品であっても、必ずしも展開できるとは限りません。

販促活動についても、広告の出稿タイミングや内容、キャンペーンの実施時期などは、基本的にAmazonの判断に委ねることになります。

たとえば、特定の商品に対して重点的に広告を出稿したい場合や、タイムリーなプロモーションを実施したい場合でも、自社の意向通りに進められない場合があります。

このように、商品展開や販促活動において柔軟な対応が難しく、自社の販売戦略を十分に反映できない点は大きなデメリットです。

ベンダーセントラルでは、Amazonによる価格設定と発注量の変動により、収益管理が難しくなる傾向があります。

Amazonは市場の需要予測に基づいて販売価格を柔軟に変更するため、価格が頻繁に変動し、想定していた利益率を維持できない場合があります。

また、発注量についても、売れ行きや在庫状況によって大きく変動するでしょう。

たとえば、ある月は大量発注があり生産体制の調整に追われる一方、翌月は発注が激減してしまうといったケースも珍しくありません。

少量の発注では配送コストが割高になり、大量発注では在庫確保に苦労するなど、安定した収益確保が困難になります。

このように、価格と発注量の両面で不確実性が高く、中長期的な事業計画を立てる際の障壁となることもあるでしょう。

安定した経営のためには、この不確実性に対応できる体制づくりが重要となります。

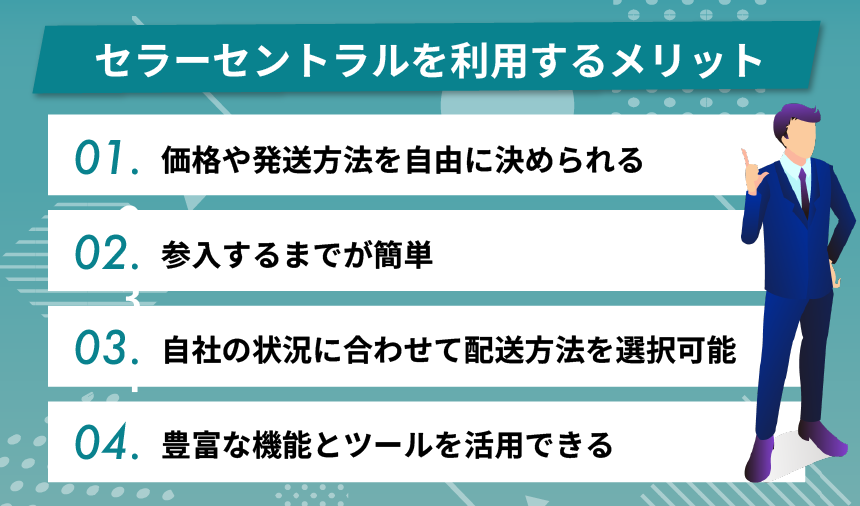

Amazonセラーセントラルを利用するメリットとしては、主に以下の点が挙げられます。

順番に解説します。

価格や発送方法は、商品の売れ行きや競合の価格、取りたい利益などにもとづいて、出品者が自由に設定したい要素です。Amazonセラーセントラルにおいては、価格も発送方法も好きなように決められることが大きなメリットとなっています。

また、価格の自動調整ツールを用いることで、特定の条件にもとづいて価格を自動的に変更することも可能です。柔軟に決定できるだけでなく、アルゴリズムに任せられる利便性も享受できるのが、Amazonセラーセントラルの大きな特徴といえるでしょう。

Amazonのベンダーセントラルは招待制をとっています。したがって販売者がどれだけ利用したくても、条件を満たし招かれないことには活用する機会には恵まれません。

一方でAmazonセラーセントラルは、登録し規定の料金を払えば誰でも利用可能です。販売者としての実績が一切ない初心者であっても、Amazonを始めやすいといえます。

参入が簡単であるため、Amazonセラーセントラルは副業としてAmazonでの販売に取り組む会社員や主婦が、数多く利用しています。

セラーセントラルでは、自社での配送(出品者出荷)とAmazonの配送代行サービス「FBA(フルフィルメント by Amazon)」の2つから、自社の状況に合わせて最適な配送方法を選択できます。

特に商品の特性や物流体制によって柔軟な対応が可能です。

たとえば、冷蔵・冷凍品や高額商品、大型商品など、独自の配送体制が必要な商品は出品者出荷を選択できます。

また、倉庫や配送スタッフが十分に確保できない場合は、FBAを利用することで物流業務を全てAmazonに任せることが可能です。

さらに、商品ごとに配送方法を使い分けることもできます。

季節商品は自社で在庫管理しながら、定番商品はFBAで運用するなど、商品特性や販売状況に応じて最適な方法を選択できる点が大きな強みです。

セラーセントラルには、売上を向上させるための様々な機能やツールが用意されています。たとえば、商品ページのA/Bテストを実施できる「Manage Your Experiments」では、商品画像や説明文の効果を検証し、より効果的な商品ページを作成できます。

また、ビジネスレポート機能では、商品ごとの売上やトラフィック、コンバージョン率などの詳細なデータを確認できます。

これにより、商品の売れ行きや顧客の行動を分析し、販売戦略の改善に活かすことが可能です。

さらに、プロモーション機能を使用することで、クーポンの発行やセール価格の設定、ポイントアップキャンペーンなど、様々な販促施策を展開できます。

これらの機能やツールを組み合わせることで、より戦略的な販売活動を展開できる点が大きなメリットです。

関連記事:Amazonの出品方法は?法人・個人向けに初心者でも分かりやすく解説!

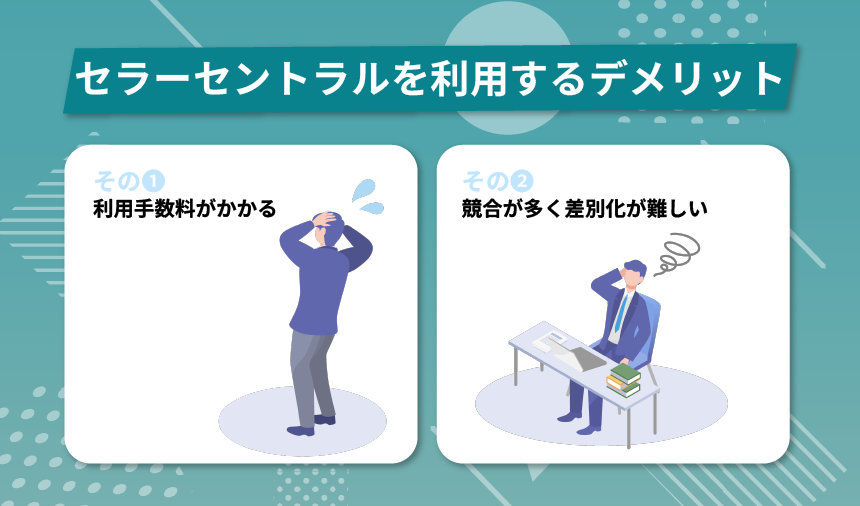

Amazonセラーセントラルには、使いやすさに関するいくつものメリットがありますが、一方でデメリットも存在します。具体的には以下のようなものが挙げられます。

Amazonセラーセントラルを選択する場合には、メリットだけでなくデメリットもきちんと理解しておく必要があるでしょう。以下で具体的に解説します。

Amazonセラーセントラルには、以下の2つの販売形態が用意されています。

大口出品の場合には、月額の登録料が必要となります。2024年9月現在、登録料は月額4,900円です。たとえ商品が1つも売れなかったとしても、必ず毎月この料金を支払わなければいけません。年間では5万円を超える計算となるため、大きな負担となるおそれがあります。

小口出品の場合には月額の登録料はありませんが、代わりに商品が1つ売れるたびに手数料を支払わなければいけません。2024年9月現在、料金は1商品を売れるごとに100円と設定されています。

またどちらの場合であっても、カテゴリーごとに成約手数料がかかります。例えばスポーツ&アウトドア用品であれば5~10%、文房具・オフィス用品であれば5~15%といった具合です。

上記の登録料や手数料は、セラーセントラルを利用して手元の利益を残すうえで大きな障壁となりかねません。利用する場合には、一連の手数料をすべてきちんと考えに入れて利益のシミュレーションをするよう心がけるべきでしょう。

Amazonセラーセントラルは参入しやすいため、多くの販売者が集まります。結果として常にライバルが多数いる状態となり、差別化が難しくなりやすいデメリットがあります。

競合が多く差別化が難しい状況では、往々にして価格競争に巻き込まれがちです。いったん価格競争に巻き込まれてしまうと、カートを獲得するために利益度外視で臨まねばならず、手元に利益が残らなくなる恐れがあります。

Amazonのベンダーセントラルに向いている出品者は、以下の通りです。

ベンダーセントラルを利用する場合、Amazon内の最低価格で販売される可能性があります。そのため、低価格で売っても問題ない商品が向いています。

一方、高単価商品を扱っていたり、ブランディングに注力したりする商品は向いていません。セラーセントラルで、自社で販売するのがいいでしょう。

スムーズにAmazonと取引するためにも、ベンダーセントラルの使い方に慣れておきましょう。ベンダーセントラルの使い方は、難しいものではありません。ここからは、Amazonベンダーセントラルの操作方法を紹介します。

Amazonのベンダーセントラルでは、以下の項目が確認できます。商品をAmazonに卸すのに必要な機能が揃っているため、一度確認してみましょう。

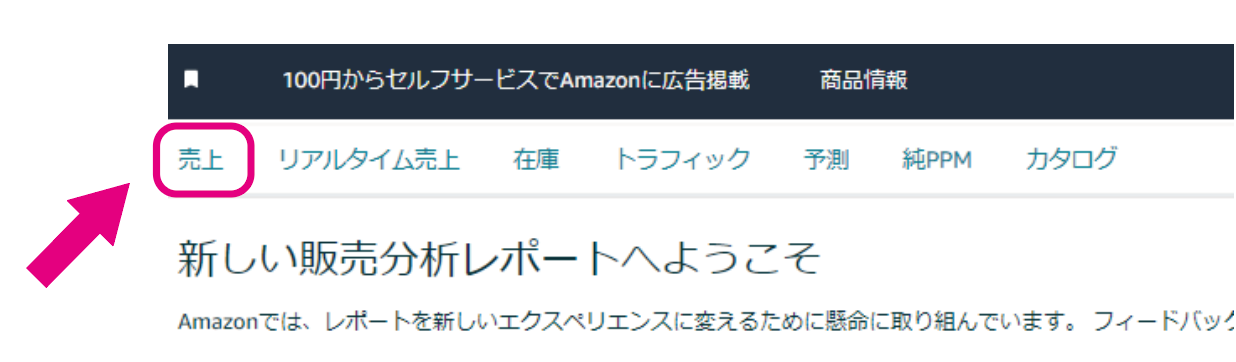

売上の確認方法は以下の通りです。

1)ベンダーセントラルにログイン後、上部のメニューバーにある「レポート」>「リテールの分析」をクリックします。

2)メニュー上部の「売上」をクリックします。

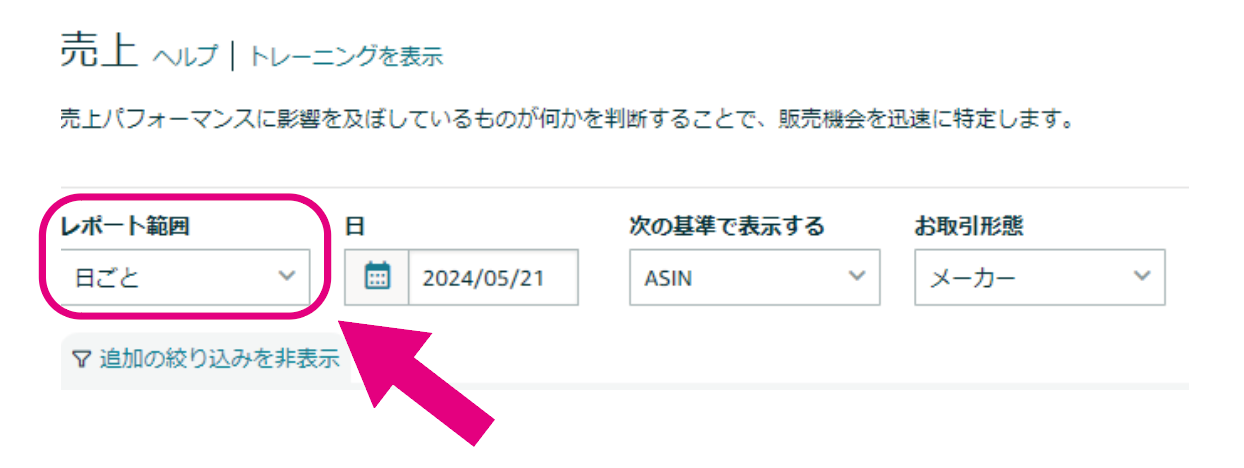

3)「レポート範囲」より、任意の期間を選択します。

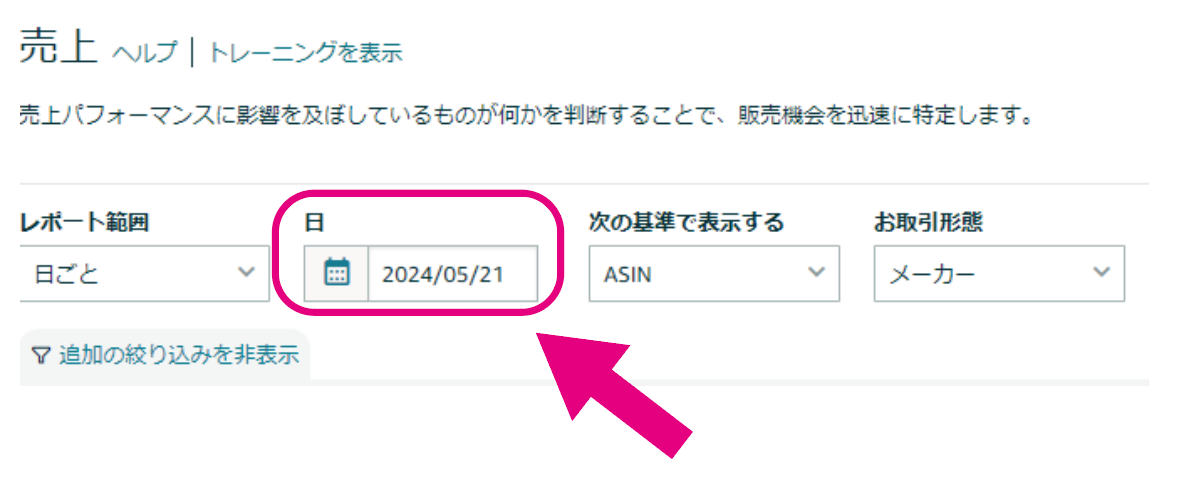

4)「日」より、売上を確認したい時期を選択します。

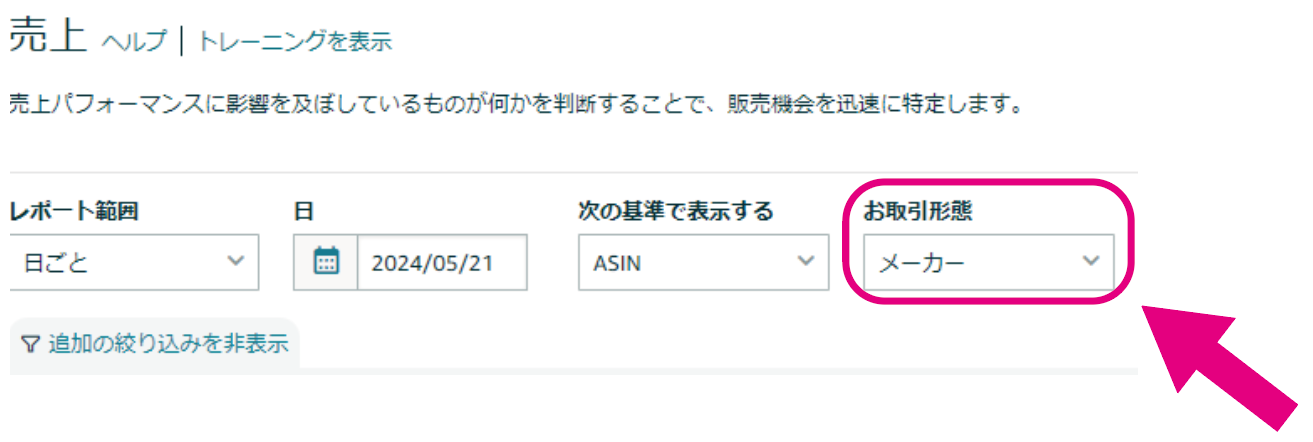

5)「お取引形態」で、お取引業者とメーカーのどちらかを選択します。ベンダーアカウントに紐付いているASINの売上を見たいときは「お取引業者」、メーカーのASINすべての売上を見たいときは「メーカー」を選択します。

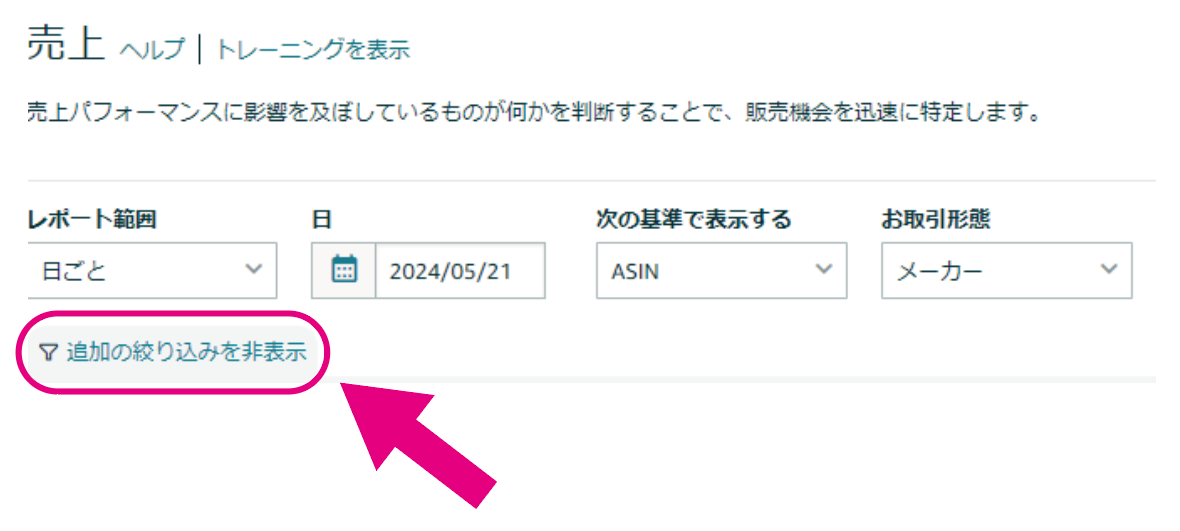

なお、「追加の絞り込みを表示」をクリックすると、ASINを指定して売上を確認することも可能です。

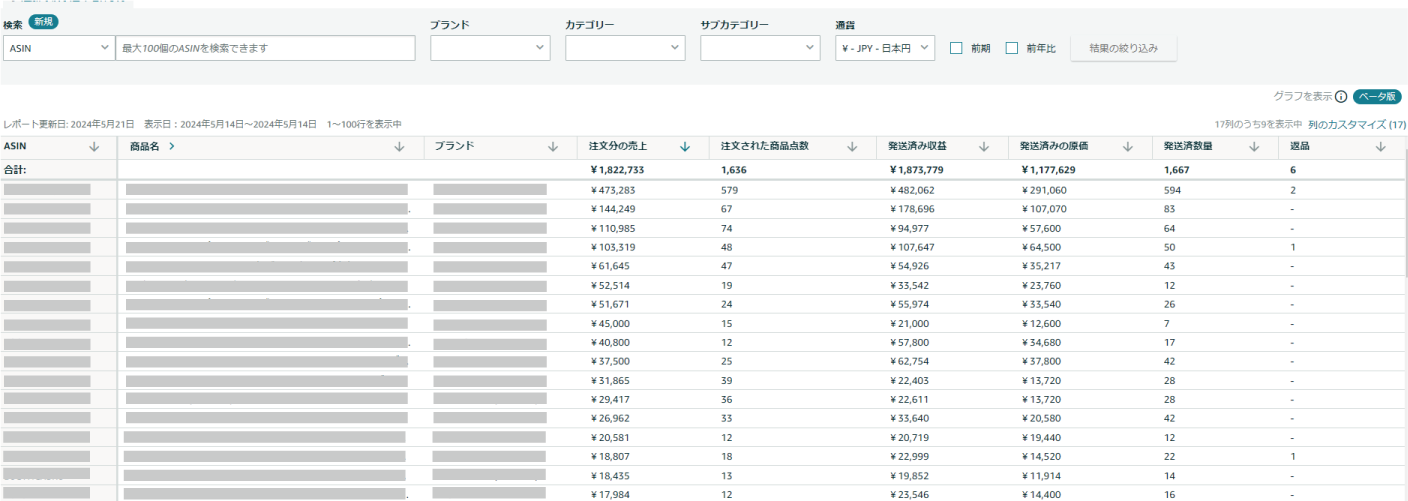

6)「適用」をクリックすると、指定した期間の合計売上が表示されます。

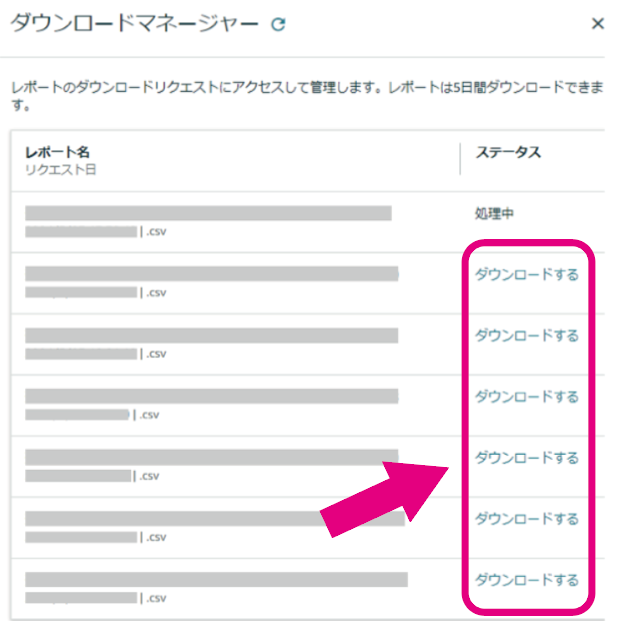

7)「ダウンロードを管理する」をクリックすると、ダウンロードマネージャーに移ります。

8)「ダウンロードする」にステータスが変わったら、クリックしてCSVファイルをダウンロードします。

Amazonでビジネスを展開する際に、ベンダーセントラルとセラーセントラルのどちらを選ぶべきかはよく考えて決める必要があります。

それぞれに独自の利点と制約があるので、自社のビジネスモデルに最適な選択をするためも、以下の点を考慮したうえで選択をしましょう。

ベンダーセントラルは大手企業や既に確立されたブランドにとって魅力的な選択肢です。

特に、Amazonからの大量注文や一括納品が可能であるため、大規模な生産体制を持つ企業にとっては効率的です。

また、Amazon自体が商品の販売者としてリストされるため、消費者からの信頼度も高くなります。

しかし、Amazonが販売価格やマーケティング戦略をコントロールするため、自社の戦略が制限されることもあります。

一方、セラーセントラルは中小企業や新規参入者にとって柔軟性があります。

セラーセントラルでは、自社のブランドや価格設定を自由に管理できるため、独自のマーケティング戦略を展開しやすいです。

また、直接顧客とやり取りすることができるため、フィードバックを迅速に反映しやすいという利点もあります。

しかし、販売手数料や月額費用がかかるため、コスト面での負担は増える可能性があります。

そのため、自社のニーズや目標に応じて、どちらが適しているかを慎重に判断することが重要です。

例えば、大量生産が可能でAmazonとの取引を重視する企業であればベンダーセントラルが適していますが、自社ブランドを強調したい場合や価格設定にこだわりたい場合はセラーセントラルが向いているでしょう。

Amazonベンダーセントラルには数々のメリットがありますが、全てがメリットとは限りません。

まず、招待を受けるためにはAmazonの厳しい基準をクリアする必要があります。

これには、一定の売上実績やブランド力、製品の品質などが含まれます。

招待制であるため、全ての企業が利用できるわけではなく、特定の条件を満たした企業のみが参加できるため、そのハードルは高いと言えます。

さらに、ベンダーセントラルはAmazonが製品の価格設定やマーケティング戦略をコントロールするため、企業は自社ブランドの管理に関する自由度が制限されることがあります。

Amazonが販売価格を決定するため、企業が希望する価格で販売できない場合があるのです。

また、マーケティング活動もAmazonの方針に従う必要があり、自社独自のプロモーションを展開することが難しいこともあります。

Amazonベンダーセントラルを利用することで、企業はAmazonに大きく依存することも重要な部分です。Amazonが販売の大部分を占める場合、万が一Amazonとの取引が停止された場合のリスクが高まります。

ベンダーセントラルの場合は「Amazonとの関係が全て」と言っても過言ではない状況になるため、企業はそのリスクを十分に考慮する必要があり、「ベンダーセントラルは魅力的だけど、全てが完璧というわけではない」と考える企業は多いです。

価格設定の自由度が低いことや、Amazonからの圧力が強くなる可能性がある点はデメリットと感じることがあるでしょう。

このため、企業はベンダーセントラルの利用を検討する際には、メリットだけでなくデメリットもしっかりと把握し、自社にとって最適な選択をすることが重要です。

ここでは、Amazonベンダーセントラルに関するよくある質問に回答します。

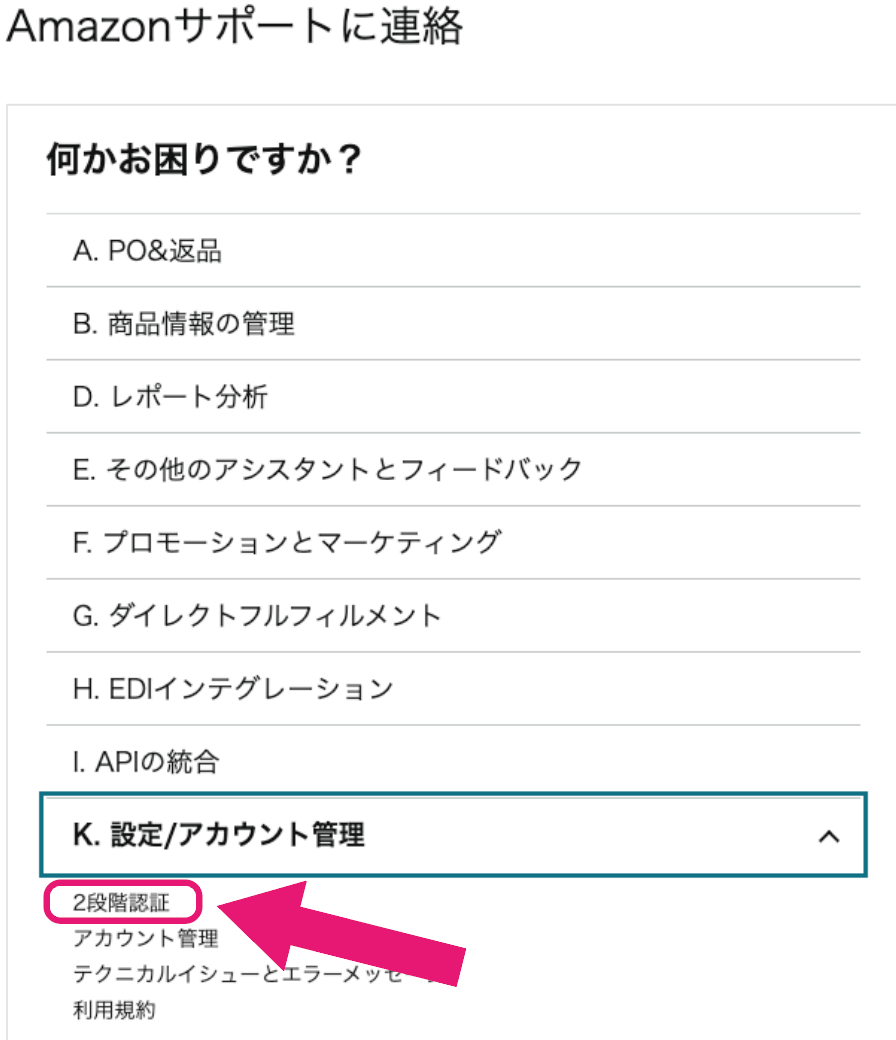

Amazonベンダーセントラルを利用している場合、テクニカルサポートに問い合わせるには以下の手順を踏みましょう。

1.ベンダーセントラルのトップページ上部にある「ヘルプ」をクリックする

2.表示されるページ下にある「お問い合わせ」をクリックする

3.2段階認証の項目をクリックする

4.電話またはメールで問い合わせる

少しでも分からないことがあれば、積極的にテクニカルサポートを活用しましょう。

Amazonベンダーセントラルは招待制であることもあり、マニュアルは一般には公開されていません。一方、セラーセントラルのマニュアルは公開されています。

AmazonベンダーセントラルとAmazonセラーセントラルを、両方同時に利用することは可能です。同一の商品を両方に出品することもできるため、ベンダーで販売している商品をセラーのほうでも相乗りの形で出品することができます。

以前Amazonは「ベンダーエクスプレス」というサービスを提供していましたが、2018年に終了しています。

本記事では、Amazonのベンダーセントラルの概要を解説しました。ベンダーセントラルを利用する場合、ユーザーから信頼を得やすくなったり、カート獲得率が上がったりするメリットがあります。

その反面、販促活動を自由にできなくなるため注意が必要です。高額な商品や、ブランディングに注力している商品は、セラーセントラルで売るのがいいでしょう。

Amazonベンダーセントラルを使っていて、思ったように売上が伸びないとお悩みのご担当者様は、ぜひピュアフラットにご相談ください。ピュアフラットは、Amazonマーケティング支援を行っています。

初回相談は無料なので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

執筆者

柴田 達郎

EC業界歴15年。大手アパレル会社に入社後ECサイトをゼロから立ち上げを行い10億規模までスケール。

その後、大手美容家電メーカーに入社し、主にマッサージガンなど美容家電のECサイト運営責任者を担当。

多様なモールでの販売戦略、データ分析を通じた売上拡大、広告運用やCRMにおいても成果を上げ、売上数十億円達成。

編集者

井家大慈

2022年に食品メーカーへ入社し、1年で店舗運営責任者に昇格。EC事業部では販促施策、フルフィルメント改善、商品開発、広告運用、新規店舗出店など幅広く担当し、楽天市場・Yahoo!ショッピング・Qoo10など複数のモールでの運営を経験。3年間で月商を15倍に成長させ、Qoo10では食品ながら他モールと同等の売り上げ規模を達成。EC業界の可能性を感じ、株式会社ピュアフラットへ入社。現在は食品、ヘアケア、家電、インテリア、生活雑貨など多様なジャンルのクライアントを支援し、売上拡大や課題解決に取り組んでいる。

監修者

高杉 史郎

PR会社にて大手企業の売上促進プロジェクトを多数担当し、事業部責任者として新規開拓とマーケティングに従事。

「本当にいいものをキチンと届けられる世の中を作りたい」という考えに共感し、ピュアフラットに入社。

企業のEC売上を飛躍的に伸ばし、MVPを受賞。EC未経験のクライアントに対しても 寄り添ったうえで成功に導けるサポートを心がけております。